第2回はこちら:

業務可視化への第一歩!業務棚卸

あなたは本当にすべての業務を知っていますか?

https://kashika.biz/bpmconsulting-blog-2/

業務棚卸お疲れ様!では早速プロセス可視化に取り組んでいこう。

そうですね!・・・あれ!?でもフロー図を描くといわれても、いったいどんな風に書けばいいんでしょうか?

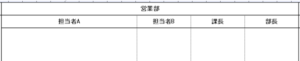

「誰が」「いつ、何をきっかけに」「どんな作業を」「どういう場合に」を現場の人にヒアリングして、その聞いた内容をSwimlaneや図形で表現するんだよ。

えっと、Swimlane・・・って何ですか??

えっと、Swimlane・・・って何ですか??

「誰が」この業務を行うのか、を表現するレーンのことだね。

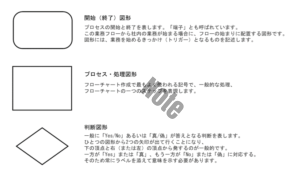

フローに使用する図形も早速見ていこう!

フローで使う図形と描く際のポイント

今回はこの3つの図形を使って、フロー図を描いてみよう。

え?!たったこれだけですか??

実はこれらの図形だけで、「いつ、何をきっかけに」「どんな作業を」「どういう場合に」を十分にフローで表現することができるんだ。

3つの図形で表現できるものなんですね!使う図形が多いと描けるか不安だったのですが、少し安心しました。

必要に応じて他の図形を追加しても大丈夫だけどね!今回はシンプルにこの3つを使っていこう!

より詳しいフローを描く際の図形の使い方や、その他の図形については弊社が運営している「業務可視化ノート」も後で是非参考にしてくれ。

参考記事

ありがとうございます!よーしどんどん知識を吸収するぞー!!

フローを描く際の表現のポイントについて(良いフローと悪いフローについて)

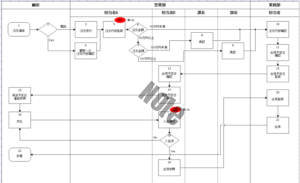

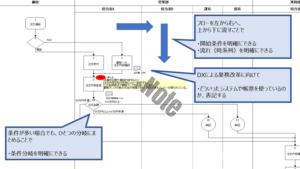

山口さん!営業部門にヒアリングして早速パイロット版のフローを描いてみました!

なかなか上手に描けましたよ~!見てください

なかなか上手に描けましたよ~!見てください

お、早いね!~どれどれ・・・

う~ん、せっかく描いてもらったんだけど、

・どこから業務が始まっているのか分かりづらい

・接続線が混戦していて、業務の流れが分かりづらい

・判断図形を多用していて分かりづらい

の三拍子だね。

・どこから業務が始まっているのか分かりづらい

・接続線が混戦していて、業務の流れが分かりづらい

・判断図形を多用していて分かりづらい

の三拍子だね。

そんな!せっかく業務を可視化しても、見る人に伝わらなかったら意味ないじゃないですか!!

そうなんだよ。社内の業務をフローとして表現する際によく皆陥りがちな点だね。

皆で業務の問題や課題点を話し合う時に、わかりやすいフローがあればとっても議論しやすい。いわばフローは業務を語る上で社内の「共通言語」となっていくんだ。だから、相手に伝わるフローを描く必要があるんだね。

ポイント①

業務フローは関係者全員で業務の流れを認識するための共通言語となる。

目安としては、「新入社員であってもイメージが伝わるフローかどうか」を意識して描くことがおすすめだよ!

「社内の共通言語」か・・・そういわれると、なおさら伝わりやすいフローが大事だと実感が湧いてきます。でももう新卒の頃なんて八年も前なので、いまいちどのように描いたらいいのか思いつかないなぁ・・・。

さっき指摘した部分の裏返しで

・開始条件を明確にする

・流れ(時系列)を明確にする

・条件分岐を明確にする

を意識すると見やすいフローにすることができるよ!

・開始条件を明確にする

・流れ(時系列)を明確にする

・条件分岐を明確にする

を意識すると見やすいフローにすることができるよ!

かつ、DXで抜本的な業務改革をするにあたって、業務中にどういったシステムや帳票を使っているのか、表記するのは大事なんだよ。なぜならシステム導入をするときに、システム要求事項を検討しやすくなるんだ。

ポイント②

・開始条件を明確にする

・流れ(時系列)を明確にする

・条件分岐を明確にする

・どういったシステムや帳票を使っているのか、表記する

・流れ(時系列)を明確にする

・条件分岐を明確にする

・どういったシステムや帳票を使っているのか、表記する

うわ~!こんなに分かりやすいフローに変身するんですね!

だろう?

「フローにどの図形を使うのか」「どのような点を意識してフローを描いていくのか」等、パロット版のフローを試行錯誤する際に、ルールも一緒に決めていくとより可視化が進めやすいよ!

ちゃんと今回のDXに役立つフローになっているかどうか、本格的に描き始める前にしっかり考える必要があるんですね!

その通り!

ルールブックについて

メモメモ・・・

お、塚田君今回の話を沢山メモしてくれてるね。

もちろんですよ!これから、どんどんフローを描いていかないといけないし、僕からプロジェクトのメンバーやヒアリングさせてもらう部門の方にも説明しないと・・・

うんうん、皆にしっかり共有していかないとだね。そういう場合は一度「ルールブック」としてしっかりまとめて社内展開してみることをお勧めするよ。

ルールブック??

そうそう。こんな感じに、そもそものプロジェクトの目的から、フローを描く際に決めたことをルールブックとして残しておくんだ。

ポイント③

①今回業務の可視化をする目的は何なのか

②どの図形を使って、どういったツールを使ってフローを描くのか

③どのような点を意識してフローを描いていくのか

②どの図形を使って、どういったツールを使ってフローを描くのか

③どのような点を意識してフローを描いていくのか

なるほど!ルールブックがあると周りの人への共有がしやすいし、皆でフローを描いていっても、同じ品質のフローを描けますね。

それに業務は常日頃やり方が更新されていくなと、僕ヒアリングを通して思ったんです。。きっと今回一度業務を可視化して、改善して終わりではないんですよね。未来の社員に今回のノウハウも伝えていくためにも、ルールブックしっかり作ります!

すごくいい点に気づいてくれたね!そうなんだよ、DXに本当の終わりはないんだ。業務のやり方がどんどん変わってく中で、それを可視化して、常にベストなやり方を求めていく必要があるんだ・・・!

まだまだやることが沢山あるぞ~!頑張っていこう塚田君!

はい!宜しくお願い致します!

第4回はこちら:

その改善ちょっと待った!改善を安易に考えていませんか?

~定量情報の見方と大切さ~

https://kashika.biz/bpmconsulting-blog-4/